国税庁は、毎年6月に、「査察の概要(査察白書)」を公表しています。

これは、全国の国税局が、1事務年度(7月~翌年6月)において実施した査察調査の概要をまとめたもので、強制調査の着手件数や告発件数、判決状況のほか、その年度における重点事案や事例を公表しており、査察調査の動向を把握できる唯一の公表資料となっています。なお、査察白書は、国税庁のほか、主要4国税局(東京、関東信越、大阪、名古屋)が個別に公表しているほか、その他7国税局(札幌、仙台、金沢、広島、高松、福岡、熊本)及び1国税事務所(沖縄)が、統計情報として、起訴件数などを公表しています。

今回は、令和7年6月に公表された「査察の概要(査察白書)-令和6年度」の分析、及び、過去10年間の査察調査のデータを纏めましたので、今後の査察調査にお役立て頂ければと思います。

【最新】令和6年度

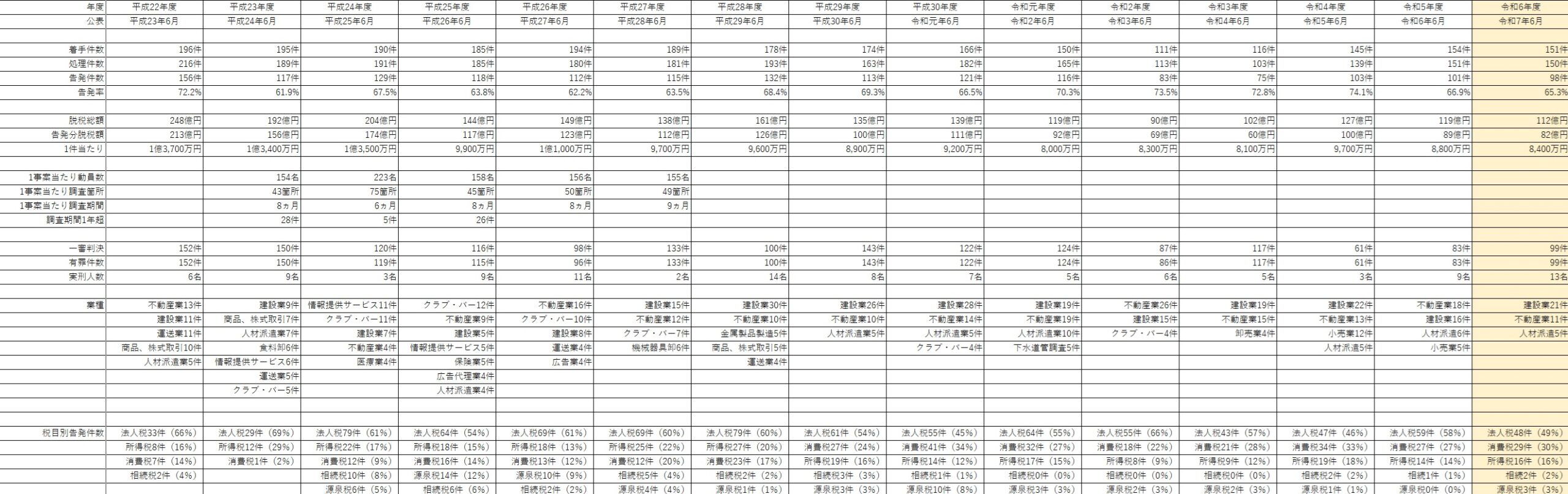

令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)の査察の概要は、下記の通りです。

【査察白書のポイント】

1. 重点事案(告発件数)

- ■ 消費税事案:29件(うち不正受還付事案17件)

- ■ 無申告事案:13件(うち単純無申告ほ脱事案8件)

- ■ 国際事案:20件

特筆すべきは、重点事案の告発割合が、昨年に引き続き、全体の6割超(63.2%)になっている点です。特に、消費税事案は、輸出免税制度を悪用した事案が増えてきていることから、当局が継続的して摘発に力を入れていることが伺えます。最近の傾向としては、巧妙な手口による脱税というよりは、安易で稚拙な脱税が増えてきている印象があります。その背景には、個人事業者がYoutubeなどの動画配信で一時に多額の収入を得られる環境が増えてきていることや、インターネット上の誤った情報の氾濫や節税コンサルなどの暗躍もあるのではないかと思っています。

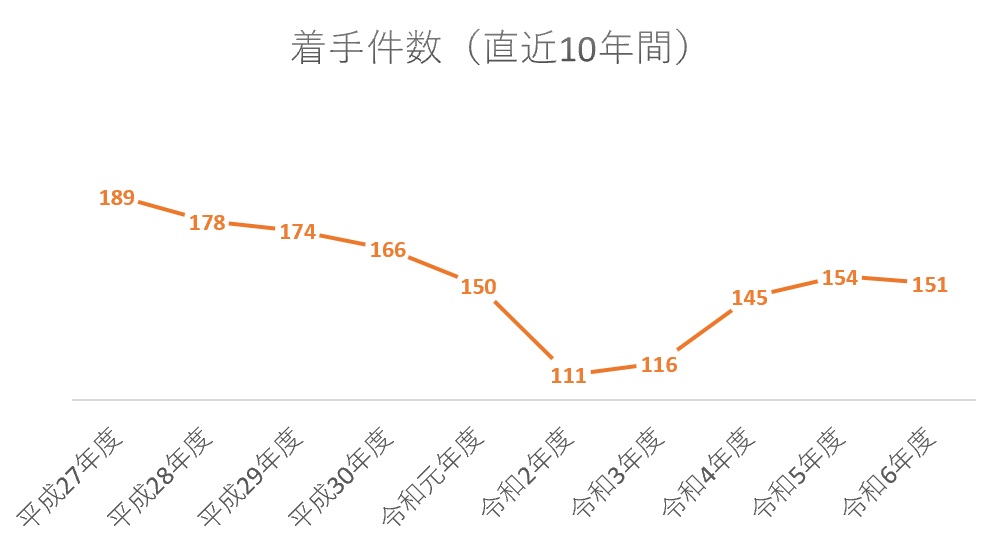

2.着手件数はコロナ禍前の水準に近づくものの横這いの状況

着手件数は、151件で、前年対比マイナス3件となっており、コロナ禍の影響が収束し大幅な増加に転じた昨年度と同程度の横ばいの状況で、コロナ禍前の水準に近づいてきており、処理件数も150件で、前年対比マイナス1件となっています。

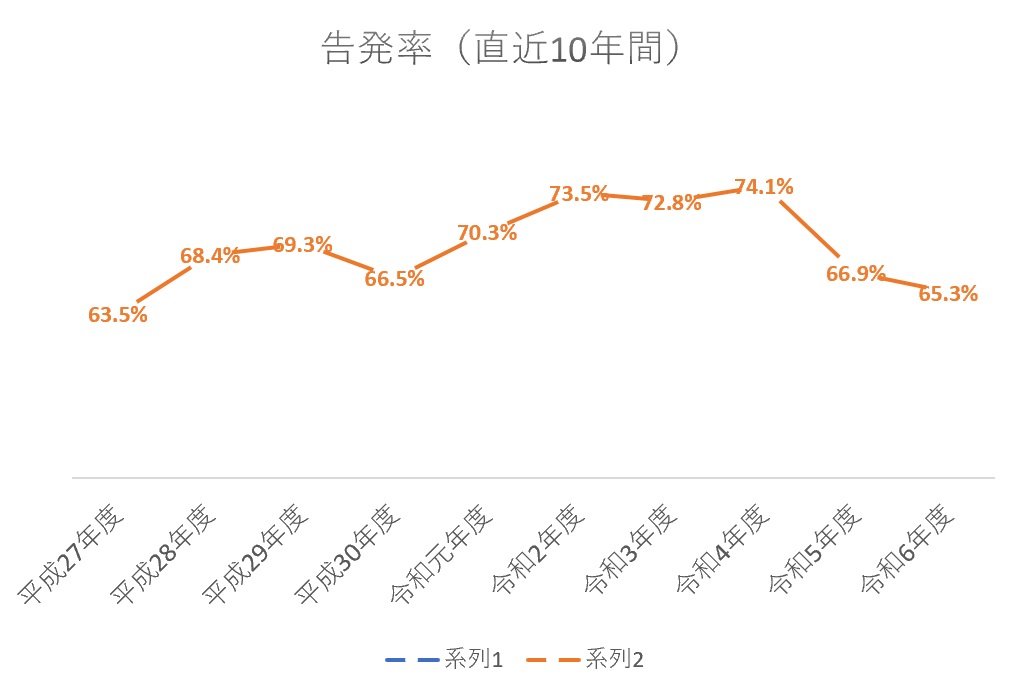

3.告発率はコロナ禍前の水準に近づき減少傾向

告発件数は、98件、告発率(告発件数/処理件数)は65.3%となっており、昨年度の66.9%と比べ1.6%減少し、過去9年間で最も低い数字となっています。コロナ禍の当初2年間(令和2~3年度)は着手件数が年間30~40件ほど急減しましたが告発件数はそこまで減少しなかったことから告発率は高水準となりましたが、その反動で直近2年間(令和5~6年度)は減少し元の水準に戻ったものの告発率は過去9年間で最も低くなっています。この要因として考えられるは、着手件数をコロナ禍前の水準に戻そうとガサ入れを積極的に行うもの告発に至らなかった件数が増加したことが読み取れるかと思います。つまり、ガサ入れに着手したものの査察調査が空振りに終わり、告発が見送られた事案も増えていると見られ、国税当局がいち早くコロナ禍前の水準に戻そうと前のめりになり見切り発車してしまっている事態が継続していることが背景にあるのではないかと思われます。今年度の告発率からも、告発件数や処理件数が増えたとしても、3件に1件は告発されずに査察調査が終了していることが分かります。

【統計データ(平成22年度~令和6年度までの15年間】

- 処理件数2,501件

- 告発件数1,689件 → 告発率67.5%

- 告発見送り件数812件 → 告発見送り率32.4%

平均69.1%

4.脱税額の減少

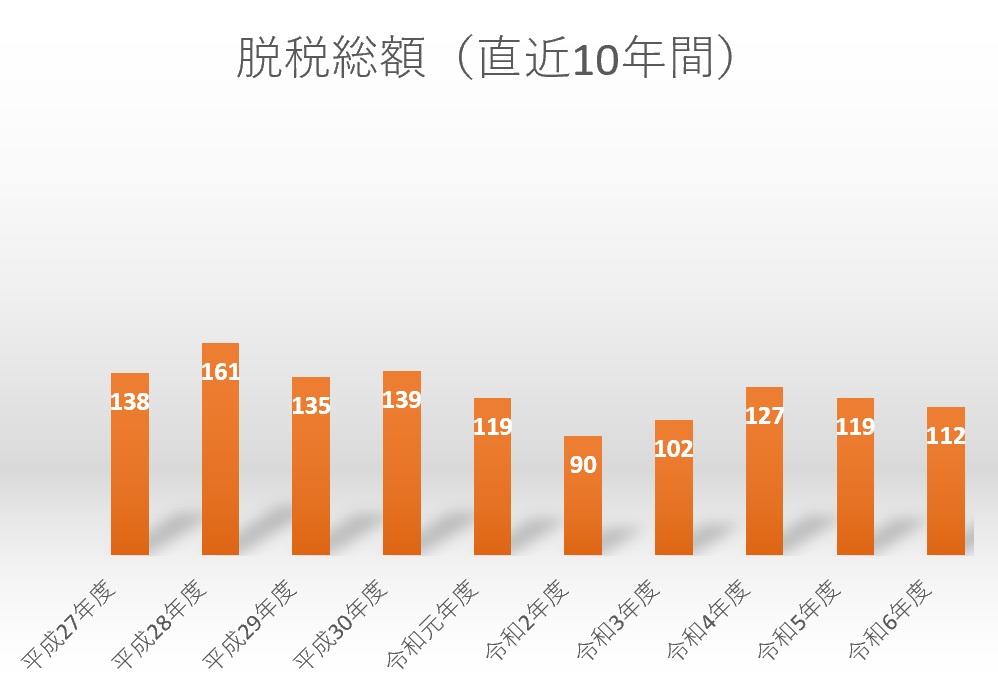

脱税総額は、112憶円と、過去10年間の平均額(124億円)を下回るもののほぼ同水準となっていますが、10年前(平成27年度)の138億円と比べ、26億円近く減少しており、依然として脱税の小口化が続いていると言えます。

5.1件当りの脱税額の減少

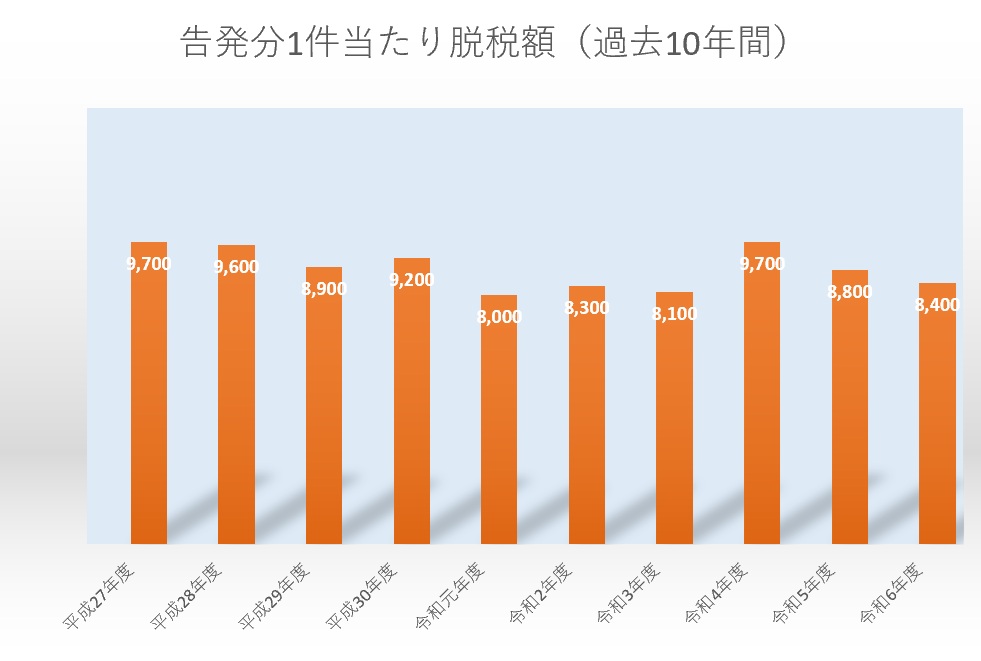

1件当りの脱税額(告発分)は、平均8,400万円と、昨年分の8,800万円より減少していますが、15年前(平成22年度)の1億3,700万円と比べ、5,000万円以上、減少しています。査察調査の対象は、脱税額1億円が目安とされていますが、最近では脱税の小口化が進んでおり、任意調査レベルの数千万円の脱税でさえも、査察調査の対象となり告発される可能性があることから、引き続き、注意する必要があると言えます。

6.一審判決の有罪率は100%

99件の一審判決で、全てに有罪判決が言い渡され、13人に実刑判決が出されました(このうち、消費税法違反を含むものは7人)。最も重い実刑判決は、査察事案単独に係るもので懲役2年6月、他の犯罪(詐欺、詐欺幇助)と併合(所得税法違反)されたものが懲役9年でした。なお、実刑判決13人のうち、他の犯罪との併合事件の人数が7人となっており、詐欺や業務上横領など脱税事件との併合事件の場合には、実刑判決となる可能性が高いことが分かります。

7.告発された業種のトップは、「不動産業」

トップ3は、「建設業」21件、「不動産業」11件、「人材派遣業」5件となっており、「建設業」「不動産業」は、過去10年間、毎年トップ3にランクインしており、「人材派遣業」は直近3年間で増加傾向にあります。これは、人手不足などによる人材派遣ニーズの高まりが背景にあると思われます。

8.告発された税目のトップは、10年連続で「法人税」

法人税は48件(49%)と、10年連続でトップであるものの、不正受還付といった安易な消費税還付事案などの増加により、消費税の告発事案が29件(30%)と増えており、国税当局が重点事案として継続的に取り組んでいる姿勢が窺えます。

9.事例(社会的波及効果の高い事業)

・脱税指南者が複数の給与所得者を勧誘した上で、架空の事業所得の損失を計上して給与所得と損益通算することにより、給与所得に係る源泉所得税の還付を受ける不正手段を指南し、これらの者の所得税を免れさせていた。

・税理士である脱税請負人が自ら架空外注費の計上先となる不正加担先を用意した上、自身の顧客に脱税を指南し、多額の法人税及び消費税を免れさせていた。

・人気タレントが所得ずる芸能事務所が複数の不正加担先に架空の請求書や業務委託契約書を作成させた上、架空の広告宣伝費や外注費を計上する方法により、法人税及び消費税を免れさせていた。

10. 不正資金の隠匿場所

脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保されていましたが、脱税者が数千万円規模の費消をしていた事例も見られました。その使途としては、不動産の購入、高級車両や高級腕時計の購入、有価証券等への投資、暗号資産の購入、競馬や海外カジノ等のギャンブル、高級クラブなどでの飲食等の交際費・遊興費などがみられました。また、脱税によって得た不正資金の隠匿場所は様々でしたが、物置内の金庫、室内に置かれたスーツケースに現金を隠していた事例などがありました。